Jumat sore 14 November di Melbourne, langit tampak seperti kelopak mata Tuhan yang memerah menahan tangis.

Matahari turun pelan,

turun dengan geram,

turun seakan jijik pada dunia yang membiarkan sebuah nama yang tak layak ditinggikan dari lumpur sejarah.

Angin dingin merayap,

dingin yang mencari tempat sembunyi sampai ke tulang,

dingin bersembunyi dari malu yang dilemparkan negara jauh di Jakarta.

Di depan State Library orang-orang berdiri,

berdiri bukan ramai,

berdiri berkawanan arwah masa lalu hadir kembali menuntut balas kebenaran.

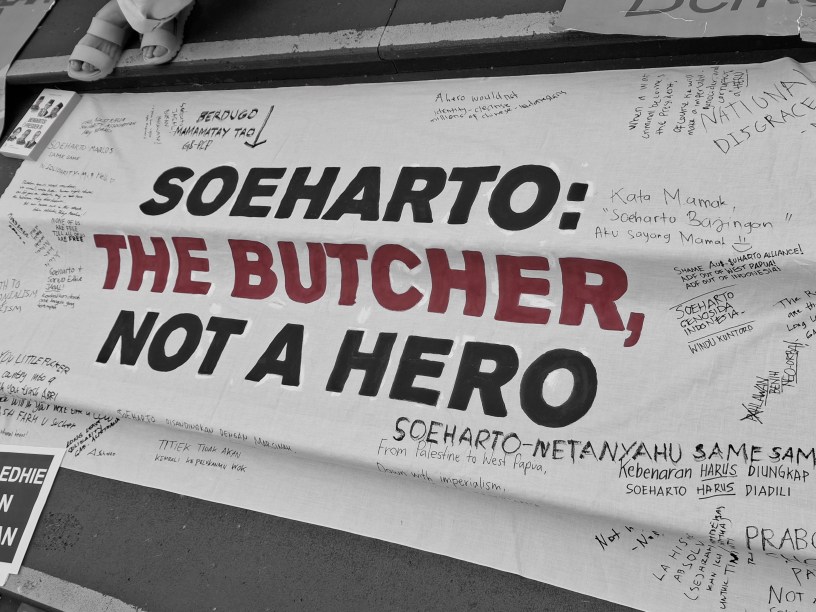

Spanduk berbagai ukuran berkibar seperti kulit sejarah yang mengelupas.

Di anak tangga, buku-buku tergelar, diam, tapi terasa seperti mengawasi.

Spidol merah hitam tergeletak, warnanya seperti dua urat: darah dan arang.

Tulisan tangan tergurat: bukan pahlawan tolak Soeharto, lawan neo Orba,

huruf-hurufnya seperti hendak melompat dan menggigit udara.

Orang-orang berduyun: tua, muda, Indonesia, Melayu, bule,

wajah-wajah yang tampak seperti baru bangkit dari tidur panjang bangsa.

Mereka baca, bicara, duduk, berdiri,

Sesekali berseru,

tapi suaranya seperti pecahan kaca yang jatuh pelan.

Bahasa-bahasa berbaur: Aussie slang, Inggris berlogat, boso Jowo, Tagalog, Melayu,

semuanya terdengar seperti kalimat yang sedang gemetar.

Marsinah, Widji Thukul, dan wartawan Udin tergambar di atas kertas-kertas yang berserakan di lantai dan anak tangga, korban-korban yang suaranya teredam dan nyawanya direnggut. Di situ juga ada gambar tirani Soeharto, tersenyum di balik kekerasan. Wajah-wajah korban bergetar dan berubah tiap kali angin berhembus, seolah sejarah menoleh dan memanggil nama mereka dari bingkai waktu.

Poster-poster #Suhartobukanpahlawan terhembus angin,

hembusan sejarah yang sedang diperkosa secara terang-terangan,

hembusan terdengar

“Sejarah sedang dicabik!”

“Sejarah dicabik!”

“..dicabik!”

Riza berdiri di tengah kerumunan bak bara lilin kecil yang menentang padam, “Mereka bilang, kami anak muda tidak tahu apa-apa,” katanya kepadaku, napasnya mengembun pelan seperti asap dari perjuangan belum kelar tertuliskan.

“Tapi justru karena saya muda, saya belajar. Dan saya belajar cukup untuk tahu bahwa kita tidak boleh kembali ke zaman Soeharto.” Kata-katanya tenang, tapi tamparan bagi mereka yang mencoba mencuci bersih masa lalu dengan cabikan propaganda murahan.

Buku-buku yang tergelar, kertas yang koyak, bukan sekadar benda; mereka adalah peluru pengetahuan, pecahan kaca di jalan menuju ingatan.

Suharto adalah malam tanpa bulan yang panjang, menabur kematian dalam sunyi, memerintahkan bayang-bayang untuk mencekik para pemuda yang hanya ingin bicara.

Ribuan orang diciduk tanpa diberi kesempatan menjadi manusia; wajah-wajah mereka dipisahkan dari nama, nama dipisahkan dari keluarga, dan keluarga dibiarkan menunggu di ambang pintu yang tak pernah diketuk kembali.

Di desa-desa, tubuh-tubuh dilemparkan begitu saja ke lubang tanah, seperti negara membuang kewajiban moralnya ke selokan. Sungai-sungai mengalir pelan sambil membawa cerita darah yang tak pernah sempat diucapkan; airnya seolah menyimpan gumam terakhir mereka yang diambil pada malam-malam panjang itu.

Tahun 1965–66 menganga seperti luka purba, menelan ratusan ribu jiwa tanpa upacara.

Di Timor Timur, tanah menjadi kuburan terbuka, ladang-ladang mengering, desa-desa menjadi bayang-bayang, dan anak-anak berlari dengan perut kosong ke mana pun suara meriam tidak mengejar mereka. Udara di sana seperti menahan napas, seakan tahu bahwa siapa pun yang berbicara bisa menghilang.

Semua ini dulu ditulis dengan darah di tanah, di dinding, di ingatan orang-orang yang masih hidup.

Tapi kini negara datang,

bukan membawa kejujuran,

tapi menutupinya dengan upacara,

menutupinya dengan gelar pahlawan

yang disematkan pada pelakunya.

Tapi tanah tidak bisa dibohongi.

Ia terus berbisik:

tentang mereka

yang tidak pernah kembali.

Melbourne sore itu berubah menjadi teater sureal: bangunan-bangunan tua tampak seperti saksi bisu yang akhirnya memilih memalingkan muka, malu pada keputusan jauh di Jakarta yang menodai akal sehat. Angin membawa wangi dingin, tapi juga membawa kemarahan. Kemarahan yang tidak menjerit, melainkan membara pelan-pelan, konsisten, sekeras batu karang.

Dikatakan bahwa acara sore ini hanyalah satu simpul dari gerakan yang luas, sebuah jalinan suara-suara yang ditarik dari Indonesia, Filipina, Palestina, Papua, dan dari tiap sudut dunia di mana manusia dipaksa berlutut. “Kami berdiri bersama,” katanya, “karena kemanusiaan tidak boleh dipecah.”

Acara sore itu merupakan respons dari diaspora yang peduli, respons pada teater boneka jauh dari Melbourne, di ruang istana yang dingin dan dikelilingi kemewahan yang dibuat dari pajak rakyat, negara memberikan gelar “pahlawan nasional” kepada Suharto dengan seremonial megah yang menghina intelektual. Kata-kata resmi dibacakan dengan bibir yang tidak pernah mencium penderitaan rakyat dan tuli telinga yang tak mau mendengar.

Mereka menyebutnya “kontribusi sejarah.” Kami menyebutnya “pengkhianatan moral.” Di antara dua kalimat itu, sejarah retak seperti kaca yang dilempar ke jalan.

Ketika tirai malam menutupi terang, lampu-lampu kota menyala seperti mata-mata kecil yang menjaga agar dunia tidak tenggelam lebih dalam ke gelap. Kami mulai pulang, tapi langkah meninggalkan tapak di awan, seperti pesan yang menolak dihapus: kesadaran tidak dapat dimakamkan, meski regim mencoba.

Gelar pahlawan tidak bisa mengubah darah menjadi air. Generasi muda akan terus membaca, bertanya, melawan, bahkan ketika negara mencoba menidurkan sejarah

dengan nyanyian palsu

yang menutup darah,

menutup luka,

menutup jeritan.

Di kaca-kaca trem yang melintas, bayangan Suharto muncul: bukan pahlawan versi apapun, tapi momok.

Di antara kota yang membeku, gema “Sejarah sedang dicabik!” tetap menyusup ke telinga entah dari mana. Jantung saya berdenyut menolak percaya bahwa pelaku kekerasan bisa dipoles menjadi pahlawan.

Dunia bergerak, Melbourne bergerak, dan malam itu sejarah pun setitik bergerak. Tuntutan mencabut gelar pahlawan tidak akan hilang.

Soeharto bukan pahlawan.

Oleh Mario Ngopidulu