Di tengah hiruk-pikuknya rakyat yang serentak mencoba menyelamatkan demokrasi di kota-kota tanah air, kemarin malam, 25 Agustus 2024, saya menghadiri sebuah acara perdana dari komunitas yang baru didirikan di Melbourne, FAKTA, seminar tentang peran Tionghoa dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Setelah perkenalan, acara dimulai dengan sebuah puisi, “Degradasi“. Bait-baitnya begitu tajam, menelusup dalam hati, sebuah pengingat pahit tentang kondisi demokrasi saat ini yang penuh tantangan.

Narasumber Siauw Tiong Djin kemudian menyentuh tentang kebangsaan—sebuah konsep yang meski kita telah merdeka selama 79 tahun, masih terus dikaburkan. Istilah “pribumi” dan “nonpribumi” tak pelak menjadi alat politik yang diciptakan oleh mereka yang berkuasa. Menciptakan sebuah kambing hitam yang siap dipergunakan kapan saja rakyat marah.

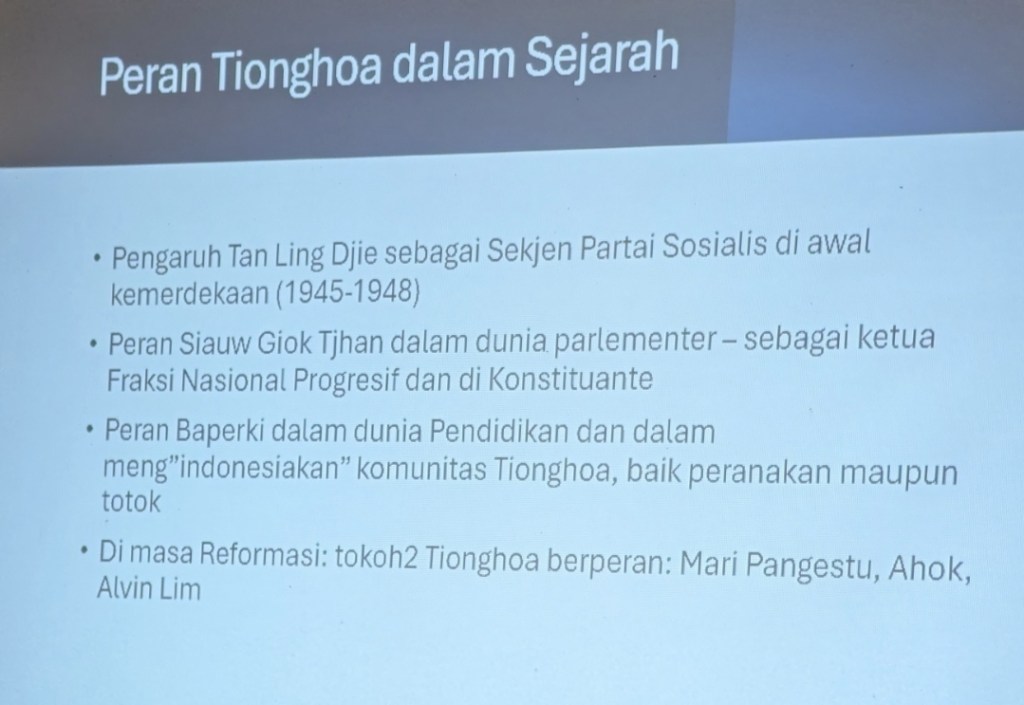

Ketika presentasi berlanjut, saya memahami bagaimana sejarah mencatat peran penting etnis Tionghoa dalam perjuangan bangsa dan mengkukuhkan arti bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Namun sayangnya, pada masa Orde Baru, terjadi degradasi. Istilah “Tionghoa” diubah menjadi “Cina,” sebuah kata yang sarat dengan konotasi negatif. Pada periode itu, asimilasi dipaksakan, identitas dipangkas.

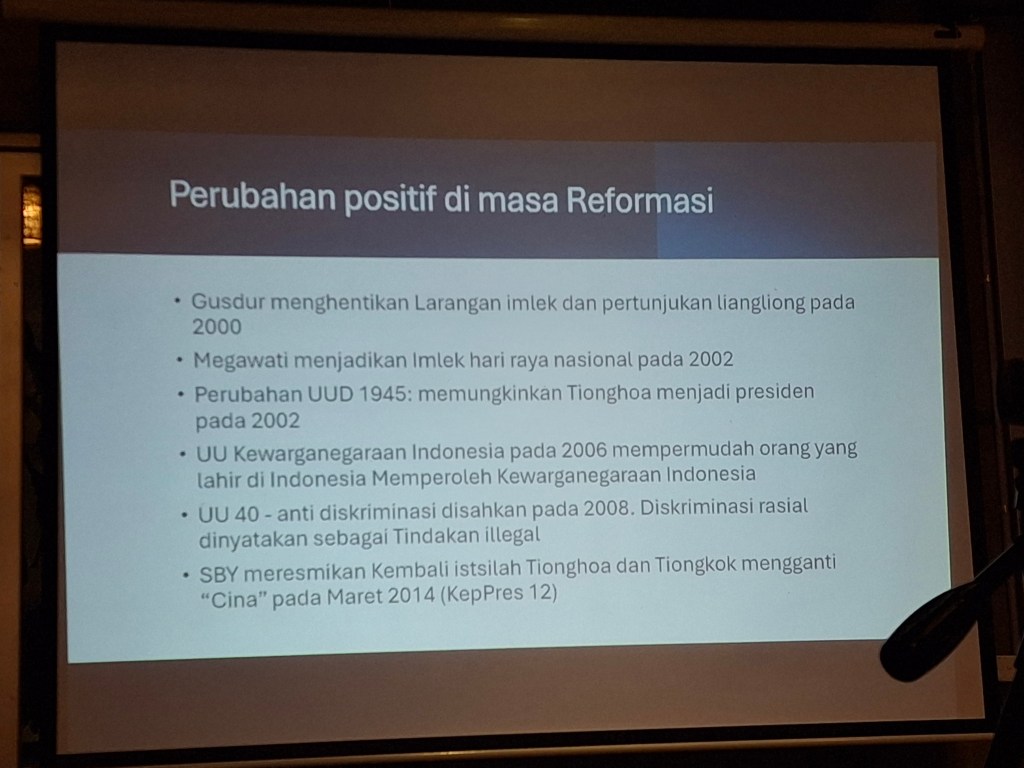

Namun, ada secercah harapan. Narasumber menunjukkan beberapa slide, menampilkan perubahan positif sejak era Reformasi. Mulai dari Gus Dur yang menghentikan larangan Imlek, hingga UU Kewarganegaraan yang mempermudah warga Tionghoa yang lahir di Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan. Juga, UU Anti Diskriminasi yang disahkan pada 2008. Saat itu, saya merasakan optimisme yang tumbuh. Hukum perlahan mulai berpihak pada keadilan.

Narasumber Ismail Fahmi membawa kita lebih dalam dengan perspektif sejarah dari hasil penelitiannya. Dia, seorang santri, berbicara dengan pengalaman pribadi yang penuh ketulusan. Lalu narasumber generasi muda, Victoria Winata, berbagi kisah tentang bagaimana dia dan keluarganya mencoba “move on.” Ada kehangatan di sini, ada harapan bahwa masa lalu kelam bisa ditinggalkan.

Tapi, di sesi tanya jawab, atmosfer berubah. Seorang peserta dengan suara yang bergetar mengingatkan kita semua tentang kerusuhan 1998. Dia bicara dengan mata berkaca-kaca, mengingat kejadian saat komunitas Tionghoa dijadikan kambing hitam. Trauma itu masih segar di ingatan mantan jurnalis ini. Pertanyaannya menusuk: “Bagaimana agar ini tak terulang lagi?”

Saya jadi teringat kejadian gelap lain di mana politik kambing hitam dan politik premanisme bermain, yang merupakan ulangan dari peristiwa 65 dan sebelumnya, seperti Geger Pecinan di jaman koloni.

Saat itulah saya bertanya soal peran “9 Naga”—sebutan elit Tionghoa yang sering disebut media yang selalu berperan besar sebagai minyak perekonomian di tanah air— dalam membantu supaya kejadian buruk tidak berulang lagi terhadap kambing hitam ini (komunitas rakyat Tionghoa biasa). Narasumber menjelaskan dua hal. Pertama, sebutan itu hanyalah konstruksi media. Pengelompokan 9 naga (atau sekarang 10 naga) oleh media, dengan segala sensasinya, merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi komunitas Tionghoa secara keseluruhan dan sangat negatif pada upaya pencegahan masalah kambing hitam ini. Dengan kata lain, media yang mengesampingkan topik keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ini memperburuk masalah, bukannya memperbaikinya. Kedua, pemasukan keuangan mereka jauh lebih kecil dibanding investasi multinasional dan BUMN.

Beberapa peserta lain menambahkan bahwa di kota-kota seperti Jakarta atau Manado, isu “pribumi” dan “nonpribumi” sudah tak lagi relevan. Di sisi lain, mereka juga berpendapat bahwa bukti-bukti terkait kerusuhan kelam 1998 perlu diungkapkan secara luas agar generasi sekarang memahami bahwa kejadian tersebut memang pernah terjadi. Namun, tampaknya bukti-bukti itu sengaja dihilangkan atau ditutup-tutupi. Di situ saya melihat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta damai, namun masalah kambing hitam yang hanya muncul untuk keperluan politik, tetap berpotensi menjadi api yang bisa memancing kebencian kapan saja.

Acara itu ditutup dengan makan bersama. Ada dokumentari yang diputar, menggambarkan makna kemerdekaan setelah79 tahun. Sambil menyantap makanan, saya merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar diskusi tadi. Kami semua di sana adalah orang-orang yang mencintai Indonesia. Dalam keragaman, kami sadar masih banyak yang harus diperjuangkan.

Dan ketika lagu di dokumentari itu berkumandang, saya meresapi liriknya:

“Berjuang terus, tak ada garis akhir,

Semangatku takkan pudar,

Mengukir kemajuan,

Memelihara warisan,

Indonesiaku jaya selamanya. ”

Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, tetaplah bangsa dengan jati diri yang penuh cinta damai. Kalau ada bentrokan itu hanya karena kesengajaan politik. Dan saya yakin, meski tantangan terus ada, semangat kebangsaan akan selalu menyala.

Laporan pandangan mata oleh Mario Ngopidulu, Melbourne, 26 Agustus 2024.